機器人如何「搶走2000萬工人的飯碗

12/22/2020 6:52:49 AM 2742

機器跟人類搶工作,更科學的表述是生產過程自動化,顯然不是始自今日。

形像的說法就是車間工人被機器人趕走了。機器和人的這種對立,在英國19世紀工業革命時期,以及20世紀機械自動化興起時,人們耳熟能詳。

調研公司牛津經濟(Oxford Economics)分析數據後得出結論,到2030年前,全球大約2000萬製造業工作將消失,這些工作崗位的任務將由自動化系統承擔。而且,這些下崗工人如果想到服務行業另謀出路,也會發現那裏也在迅速被機器佔領。

最令人矚目的是人口和勞動力總量世界第一、勞動力密集型工作和人工智能發展速度也位於世界前沿的中國 。

對於決策者而言,技術雙刃劍的特性在這一點上尤其鮮明,因為機器的崛起導致世界、區域和國家範圍內的貧富差距懸殊加劇,必然對社會造成破壞性衝擊。

報告說,有跡象表明這一趨勢已經出現。

但硬幣的另一面是效率提高帶來的經濟增長,人類的蛋糕做得更大,也就意味著創造更多就業機會的潛力增大。

關鍵是被機器淘汰的人有多大機會分享新經濟的紅利,能否勝任新創職位的工作。

機器是怎麼做到10年消滅2000萬甚至更多工作的呢?

根據計算,平均每一個工業機器人可以承擔1.6個工人的工作,那些技術含量最低的領域這個比率最高。

因為這類可取代性最高的就業崗位通常集中在經濟較落後、勞工技術水平較低、失業率較高的地區,在自動化大潮劈頭蓋腦砸下來時難有招架之力。

從製造業低端工作崗位上被驅逐的工人,另謀生路時,較可能找到的新工作一般在建築、交通、維修、辦公室行政等領域,而這些領域對自動化衝擊的免疫力也很低。

機器比人更勝任這類工作。

在國家範圍內,低技術工種集中的地區,一個機器人上崗導致的工人失業數量是高技術公眾集中地區的一倍。

從絶對數量來說,中國製造業工人被機器取代的情況如果出現,很容易成為又一項世界第一。

但不僅僅是低技術工種。大致上只要是重覆性的、機械性的工作,還有需要海量檢索和分析數據的工作,機器的威脅都不遙遠。

BBC科技事務記者塞拉-瓊斯說,從工廠流水線上的藍領工人、辦公室文秘粉領到證券交易員和記者等白領,在機器面前同樣脆弱無力。

政府的職責是在鼓勵創新的同時確保避免技術、財富和社會的兩極化加劇,以及由此造成的動蕩隱患。

牛津經濟的報告說,機械重覆性越高的工作被機器取代的機會越大,而對創意、創新、人性和社會智商要求更高的那些工種,則至少將來幾十年還是安全的。

但政府、工商、科研和教育各界都應該設法提高和更新勞動力的技術水平、知識結構,使之與時俱進,適應自動化程度日益提升的社會生存環境。

個人更應該以此為生存要務。

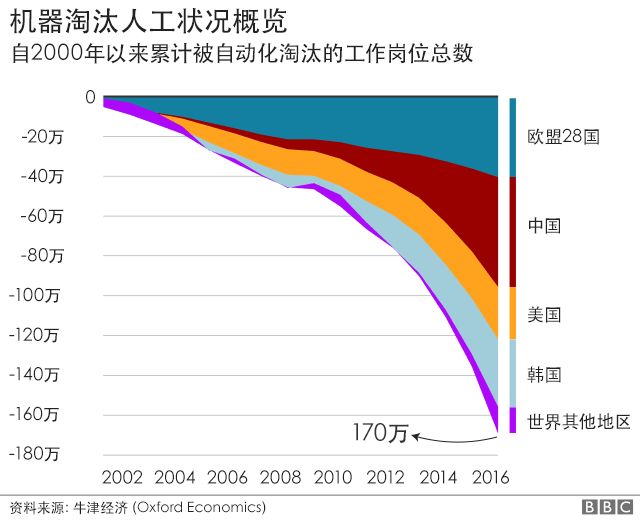

自2000年以來,機器人「奪取」了170萬製造業工作,分別是中國55萬,歐洲40萬,美國26萬。

照這個趨勢,報告估計中國在2030年將成為世界上製造業自動化程度最高的經濟體,產業機器人總數達1400萬。

而按照全球機器人上崗率10年增30%的速度推算,全球經濟規模(國民總產值GDP)將新增5萬億美元。

因此,報告總結說,壞消息的另一面是機器在淘汰舊工作的同時也將以同樣的速度創造新工作。

來原: BBC